平服=「略した礼装」ということです。

平服は普段着という意味でありませんので、

注意して下さいね!

間違ってもTシャツにジーパンや短パンなどで

行かないように。

男性の場合

- ダークスーツ(黒、グレー、紺)

- ジャケット、パンツ

- 白シャツ(半袖でもOK)

- ネクタイ

- 黒の靴下、靴

無地でなくてもかまいませんが、地味な色、柄

であればOKです。

ネクタイピンや靴に金具がついているものはNGです。

初盆に招かれた場合の服装や持参する香典の金額、表書きや包み方は?

四十九日を過ぎてから初めて迎えるお盆を初盆

・新盆といいます。

この時の法要に持参する香典の金額や香典袋の

表書きや包み方、お供えはどうしたらいいのか、

何を着いけばいいのか?

不慣れなことは戸惑ってしまいますね。

そんなマナーについてまとめてみました。

もくじ

亡くなった方との関係性にもよりますが、

5000~10000円が相場だと言われています。

実祖父・祖母の場合

5000円~10000円くらい

実父・母・ご兄弟の場合

10000円~20000円くらい

友人、知人の場合

5,000円~10,000円くらい

お供え物を持参した場合は、

香典の金額とお供え物を併せた金額と考えても構いません。

地域によって、また、親族の間でのとりきめや

関係性にもよりますので

周囲の方に相談されたほうがいいですね。

最近は葬儀でもお香典を辞退されることも多いの

で、同様に取られない場合もあります。

引用:http://www.eonet.ne.jp/

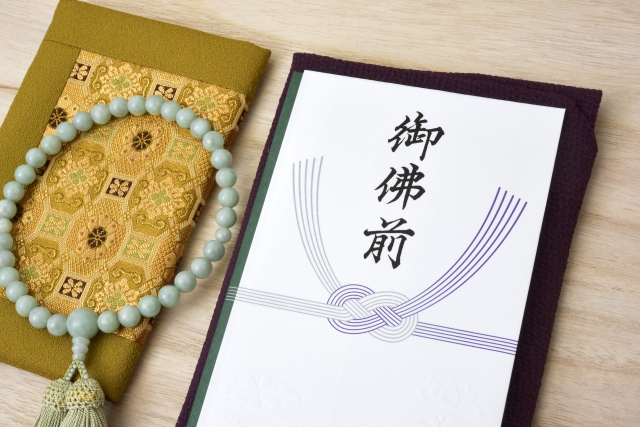

初盆での表書きは、

香典の表書きは薄墨で書くのがマナーとされて

いますが、法事など事前にわかっていること

でもありますので、濃い墨を用いでも問題ない

とされています。

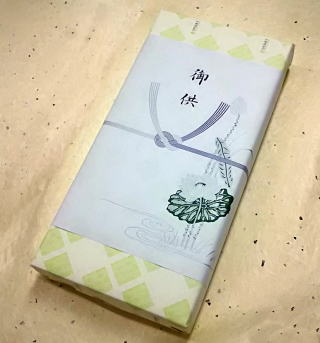

お供え物を贈る場合、包装紙は弔事用を用意します。

また、弔事のときは、熨斗(のし)は印刷され

ていないので「のし紙」とは言わず、「掛紙」

といいます。

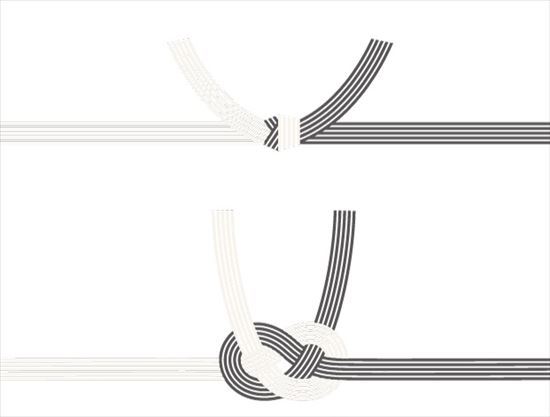

双銀や藍銀、黄白の結び切り又はあわび結び

の水引きを用いるのが一般的です。

掛紙のかけ方

品物の寸法に合わせて奉書・掛紙の長さを決め、丈が長いときには下側を中に折り込みます。

基本的に奉書は切りません。

・掛紙が裏で重なる場合の合わせは、慶事・一般のときは左を内側に、右を外側に重ねます。

弔事では、左が外側になります。

・横長の品物の場合は、品物の左側を上にして掛紙をかけます。

引用:https://www.takashimaya.co.jp/

初盆のお供え物はこちらを参考にして下さい↓

初盆(新盆)にいただいたお供えのお返しは何がいいの?

のし(かけ紙)の書き方やお礼状のマナーとは

招待客側は一周忌までは喪服を着るのが一般的です。

子供の場合はかなり許容範囲が広くなりますが、

原色や明るいトーンのものは避けましょう。

乳児の場合、黒の服はないので、白や地味な色

であればいいと思います。

前述のとおり、初盆に参列する場合の服装は

喪服、礼服を着用するのが一般的です。

しかし、最近は、真夏の暑い時期でもあり、

喪服や礼服にこだわらないというケースも増え

てきています。

事前にご遺族からその旨連絡があったり、

案内状に「平服でお越しください」と書き添え

てある場合は、

平服=「略した礼装」ということです。

平服は普段着という意味でありませんので、

注意して下さいね!

間違ってもTシャツにジーパンや短パンなどで

行かないように。

無地でなくてもかまいませんが、地味な色、柄

であればOKです。

ネクタイピンや靴に金具がついているものはNGです。

暑い時期ですが、ノースリーブや肌の露出が

多いものは避けて、襟元の詰まったデザイン

にしましょう。

平服でもアクセサリーはパールはOKですが、

光物はNGです。

いかがでしたか?

初盆には基本的に喪服・礼服というのが

一般的です。

けれども、地域によっても習性がありますし、

親族間でもそれぞれですので、

一概に決められるものではありません。

特に一番暑い時期でもあり、

あまり堅苦しく考えないというご家庭も

多くなってきているようですので、

事前に喪主や同席される方に確認をとって

おいた方が無難ではないでしょうか。

ただ、いくら堅苦しく考えない場合であっても、

カジュアルすぎる服装や原色や光物は避けま

しょう。

いくら夏の暑い時であっても、

素足は絶対にNGです。

最低限のマナーだけは遵守しましょうね。

初盆に招かれた場合の服装や持参する香典の金額、表書きや包み方は?に関連する記事

2018年5月29日

2018年5月14日

2018年5月21日